Visual Studio 2019を試そうと、Blend fo Visual Studio 2019(以下、単に「2019」)をインストールしました。Visual Sudio 2017の開設本やWebで検索したところ、.xamlのGUI画面のボタンコントロールを作成し、このボタンの上でダブルクリックすると、コードエディタが開き、クリックのイベントハンドラーが作成されるはずなのですが。。。

2019だと、イベントハンドラーが作成されず、ボタンのラベルの文字列を選択するだけです。ネットで検索しても、ダブルクリックで作成する方法しか見つからなかったです。試行錯誤の上、イベントハンドラーの作成方法が分かったので、忘れてしまうのでメモを残しておきます。

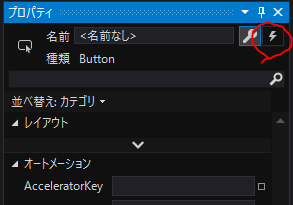

1.コントロールを選択して、プロパティの雷みたいなマークをクリック(下図参照)

2.追加できるイベント(Click,GotFocusなど)の一覧が表示されるので、追加したいイベントハンドラーの欄をダブルクリックで、希望するイベントハンドラのソースコードが追加されます。

PS.参考していた本の次のページ、雷のマークについて書いてありました(笑)でもダブルクリックで作れるとは書いてないし、そのままメモとして残しておきます。